Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) представляет собой распространенное нарушение развития нервной системы, которое часто сочетается с другими психическими расстройствами и становится существенным бременем для человека, его семьи и окружения. СДВГ — классическая триада, характеризующаяся следующими основными симптомами: дефицит внимания, гиперактивность и импульсивность. СДВГ часто затрагивает рабочую память, процессы торможения в ЦНС, механизмы планирования и вознаграждения.

Скажу сразу, что поставить диагноз СДВГ можно в любом возрастном периоде, и выделяются следующие: дошкольный (3–5 лет); среднее детство (6–14 лет) и персистирующим течением, в среднем детстве и продолжением в подростковом возрасте, а также в подростковом или взрослом возрасте (16 лет и старше).

Этиология СДВГ

Во-первых, по мнению ряда авторов СДВГ является дизонтогенетическим расстройством, связанным с нарушением созревания нервной системы, проявляющимся особыми когнитивными нарушениями. Это позволяет понять возрастной патоморфоз СДВГ, и объясняет его встречаемость во взрослом возрасте.

Первые исследования СДВГ у взрослых близнецов подтвердили фактор наследуемости в 30–40%, что существенно ниже, чем величина наследуемости, выявленной среди детей и подростков. Другое исследование, напротив, по соотношению результатов ретроспективной самооценки и оценок родителей путем расчета индекса СДВГ оценило наследуемость в 80%. Исследование от 2006 года можете поискать в интернете (Efficacy of Retrospective Recall of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms: A Twin Study. 2006 Twin Research and Human Genetics) В одной из работ показано, что наследуемость клинически диагностированного СДВГ у взрослых составляет 72%. Это исследование опубликовано в 2014 году на PudMed (The heritability of clinically diagnosed attention deficit hyperactivity disorder across the lifespan). Эти выводы позволяют предположить, что наследуемость СДВГ относительно стабильна при переходе от детства ко взрослой жизни.

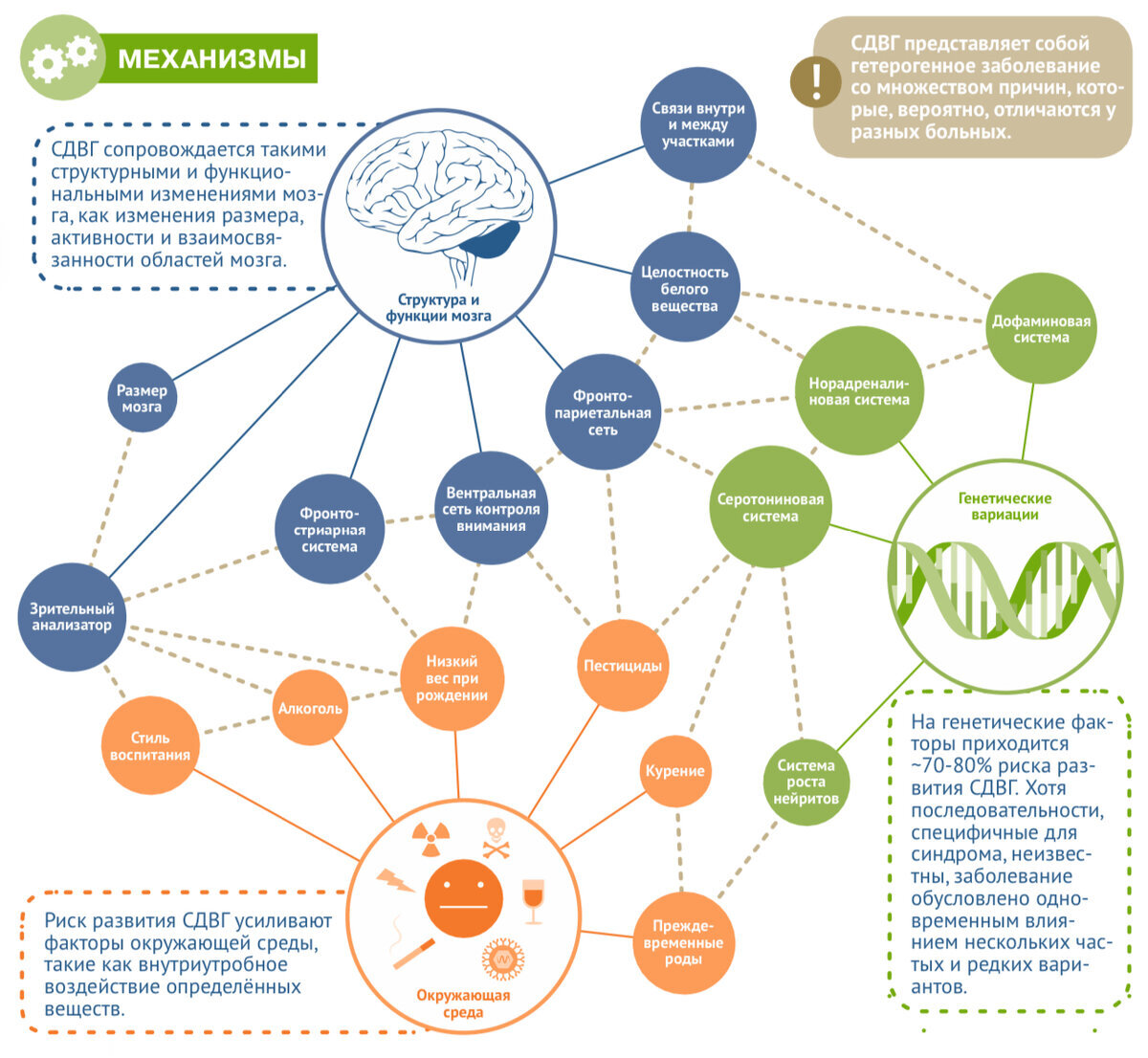

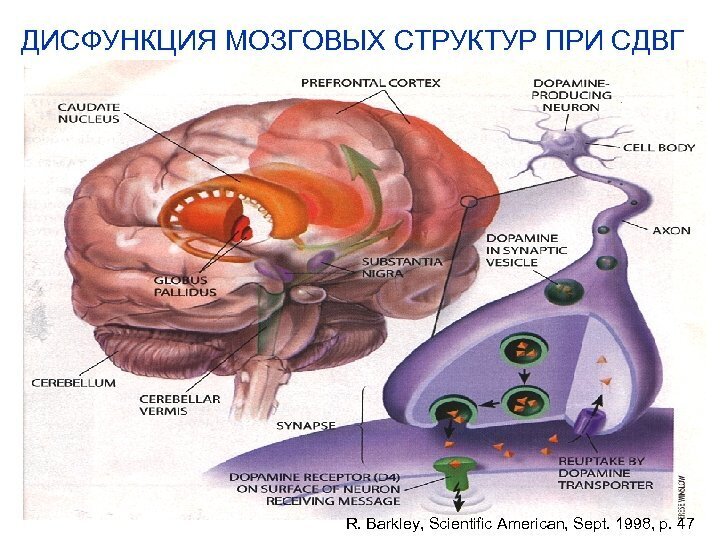

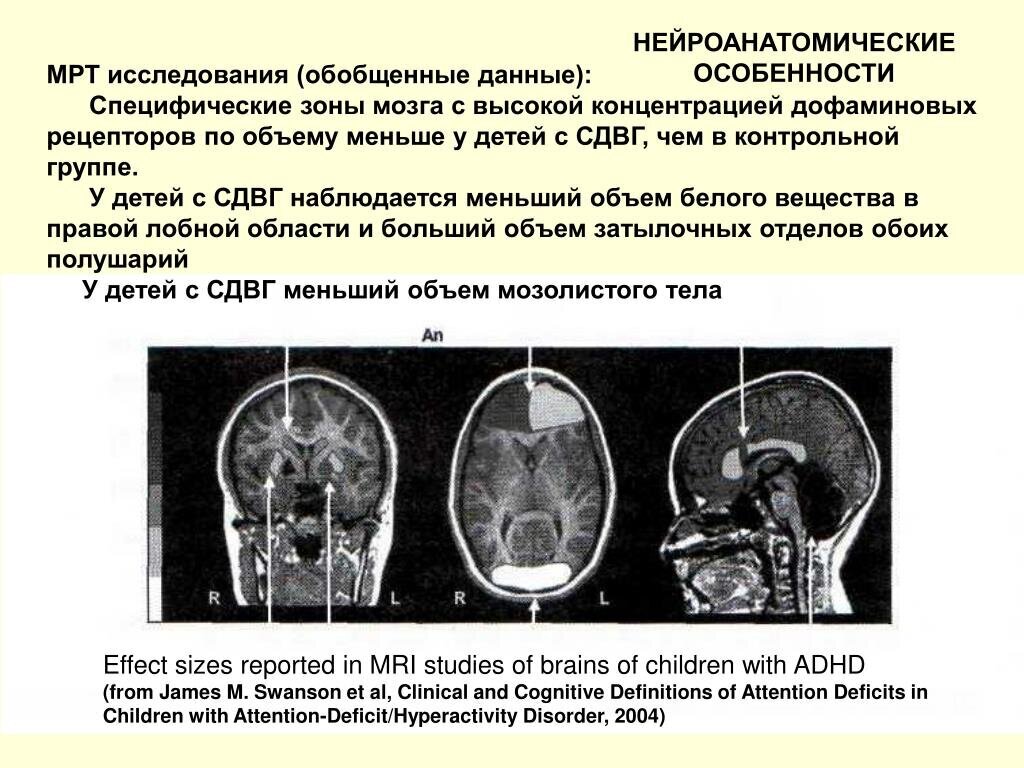

Во-вторых, пациенты с СДВГ подвержены риску широкого спектра отклонений и нарушений. Хотя многие детали патофизиологии СДВГ неизвестны, нейропсихологические и нейровизуализационные исследования указывают на возможное участие мозговых связей, регулирующих исполнительные функции, синхронизацию и обработку информации во временном интервале. Нейронные сети, такие как лобно-стриарная, лобно-теменно-височная, лобно-мозжечковая и лобно-лимбическая, обнаруживают ассоциацию с СДВГ в нейровизуализационных исследованиях, однако клиническая значимость этих находок в диагностике заболевания остается все еще дискуссионной.

Полистайте карусль

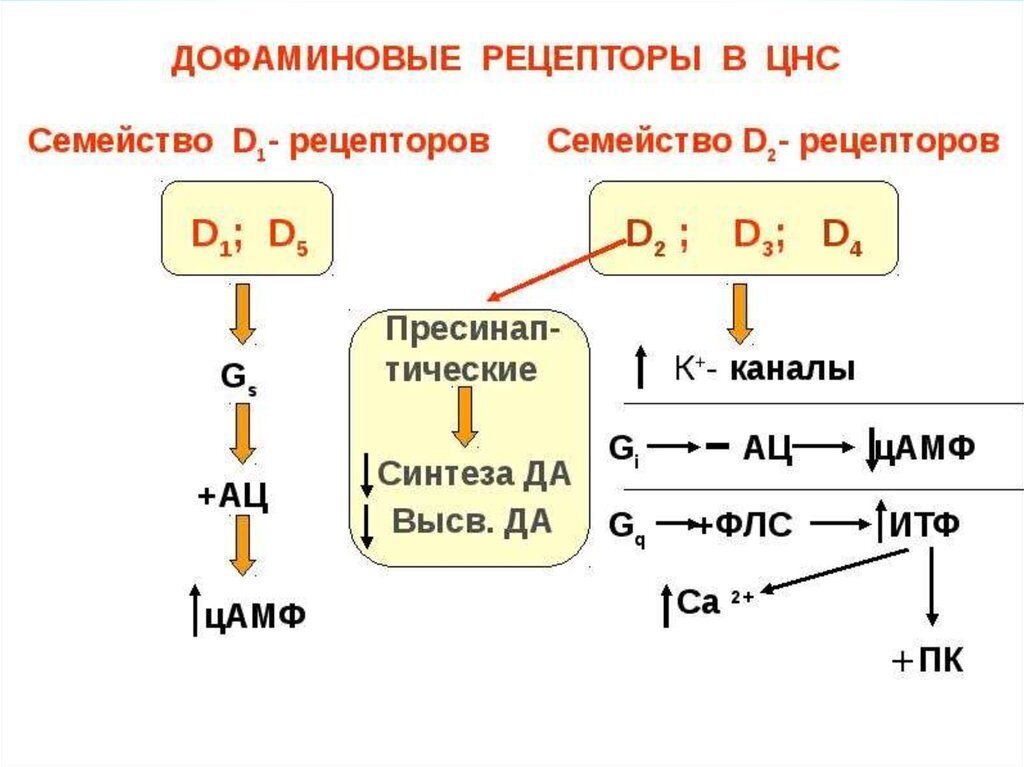

Что следует отметить еще раз, по данным исследований отечественных и зарубежных авторов, ключевую роль играет наследственная предрасположенность. Так, нарушение способности человека регулировать уровень активности, подавлять импульсивное поведение и выполнять задачи в соответствии с физиологическим развитием обнаруживают в 70–80% случаев. В большинстве случаев обусловлено дефектами в определенных группах генов, кодирующих функциональную активность медиаторных систем, в частности, выявлено существование 13 различных локусов. При этом большая часть пациентов с СДВГ имеет мутации, локализованные в 11-й хромосоме. Описаны мутации генов, регулирующих дофаминовый обмен: генов D1-, D2-, D4- и D5-рецепторов, гена, ответственного за транспорт дофамина (DAT1), медиатора, отвечающего за память, внимание, эмоциональное подкрепление в ответ на совершенный двигательный акт.

Дофаминовые репторы

Нарушения нейромедиаторного взаимодействия являются следствием генетически обусловленных структурных нарушений серого и белого вещества головного мозга. Ключевую роль в развитии СДВГ играет нарушение активирующего влияния ретикулярной формации, а она получает информацию от всех органов чувств, фильтрует и передает информацию в лимбическую систему и кору большого мозга. При СДВГ, данная передача нарушается, организм сталкивается с невозможностью адекватной обработки информации приводит к тому, что различные зрительные, звуковые, эмоциональные стимулы становятся для субъекта избыточными, вызывая беспокойство, раздражение и агрессивность. В таком случае, говорить другому, что он лениться, или не может определиться с выбором, не самый лучший вариант.

Некоторые авторы считают, что в формировании и развитии СДВГ важную роль играют стрессовые социальные отношения и воздействия. Они указывают на то, что в случае постоянного нахождения в неблагоприятной для психического состояния окружающей обстановке (эмоциональная нестабильность родителей, низкий уровень образования, профессионального статуса) регулярное возникновение стрессовых негативных ситуаций способствует медиаторному дисбалансу и дисфункции нервной регуляции с дальнейшей манифестацией СДВГ.

Психоаналитическое понимание

Психоаналитическое понимание проблем детей и взрослых с СДВГ расширяет возможности диагностики и терапии указанного расстройства. Неврологические причины СДВГ следует рассматривать как нарушающие созревание нейродинамических механизмов, блокирующих ранние онтогенетические психологические защиты и одновременно, растормаживающие последние.

У психоаналитиков есть мнение, что гиперактивность ребёнка, это дефицит любви в сочетании с гиперстимуляцией, то есть ребёнок постоянно находится перевозбужденном материнским психическим содержанием в разных аспектах. Д. Рейнвотер (J. Rainwater) считает, что симптомы СДВГ представляют собой маниакальную защиту, при помощи которой ребенок стремится убежать от своей эмоционально интенсивной внутренней реальности. Для защиты от опасений интернализированных злых преследователей ребенок прибегает к маниакальной защите.

Эта защита представляет собой механизм посредством которого ребенок отрицает внутреннюю реальность, она проявляется в бурной активности в угоду собственным желаниям, без внимания к ограничениям и возможным неудачам. Маниакальная защита является частью нормального развития ребенка и помогает ему справиться с серьезными эмоциональными переживаниями. Но если переживания чрезмерны или сохраняются слишком долго, защита приобретает паталогический характер и препятствует «проработке депрессивной позиции и развитию отношений с целостным хорошим объектом».

По мнению М. Кляйн, только «раннему Эго недостает слитности», «тенденция к интеграции чередуется с тенденцией к дезинтеграции, - распаду на части». Когда внутренняя реальность резко контрастирует с внешней, ребенок чувствует беспокойство.

Тревога возникает в результате действия в психике инстинкта смерти, она принимает форму персекуторной тревоги. М. Кляйн отмечает, что «деструктивный импульс частично проецируется вовне» и направляется на объект. Посредством интроекции внешние объекты становятся внутренними преследователями.

А посредством маниакальной защиты, ребенок стремится избежать своей эмоционально интенсивной реальности. Мучительные эмоции возникают после того, как ребенок проецирует агрессию на объект, а затем пугается возмездия. На следующем этапе вина и раскаяние указывают ребенку на необходимость восстановления объекта (механизм репарации). Гиперактивность – это стремление ребенка контролировать объект и избегать боли внутренней реальности, она направлена на отрицание психической и внешней реальности. По мимо, исследования объектных отношений, мы исследуем материнский комплекс, и индивидуальное смысловое значение диагноза для конкретного человека. Через сказку Ганса Христиана Андерсена «Красные башмачки» мы можем рассмотреть паттерны дефицита и гиперактивности. Если эго развито и защиты применяются гибко, то психический потенциал бессознательного может вдохновить на выдающиеся свершения в мире интеллекта, воображения и поэзии.

К примеру, основными причинами гиперактивности у детей, прежде всего, являются патология беременности, родов, инфекции и интоксикации первых лет жизни ребенка (ММД), генетическая обусловленность. В 85% случаев гиперактивности диагностируется патология беременности и/или родов.

Диагностика СДВГ

Дети

Психологи выделяют следующие признаки, являющиеся диагностическими симптомами гиперактивных детей:

- беспокойные движения в руках и ногах (сидит на стуле, корчится, извивается; при необходимости не может усидеть на месте);

- легко отвлекается на посторонние раздражители; с трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных ситуациях в коллективе;

- часто отвечает на вопросы не задумываясь, не дослушав их до конца;

- при выполнении предложенных заданий испытывает трудности (не связанные с негативным поведением или непониманием);

- испытывает трудности с поддержанием внимания при выполнении заданий или во время игр;

- часто переходит от одного незаконченного действия к другому;

- не может играть спокойно; разговорчив;

- часто мешает другим, пристает к другим (например, мешает другим детским играм); часто кажется, что ребенок не слушает обращенную к нему речь;

- часто теряет вещи, необходимые в детском саду, школе, дома, на улице;

- часто не может сосредоточиться на работе;

- иногда он делает опасные вещи, не думая о последствиях, но он не ищет специально приключений или острых ощущений (например, он выбегает на улицу, не оглядываясь).

Трудности в организации поведения и поддержании внимания обычно четко выявляются у таких детей задолго до поступления в школу, начиная с трех-четырех лет. Условия учебного процесса только увеличивают их проблемы. Потому что повышенные требования начинают предъявляться к тем свойствам, которые дети нарушили. Как отмечает А. Л. Сиротюк, нарушения внимания могут проявляться в трудностях его удержания, в снижении избирательности и выраженной дистракции с частым переключением с одной деятельности на другую.

Исследование уровня тревожности детей с СДВГ показало, что по сравнению с детьми без проявлений синдрома дефицита внимания и гиперактивности они более подвержены страхам и тревогам. Они носят характер вторичных нарушений, то есть связаны с конфликтными ситуациями в школе и дома, трудностями взаимоотношений с окружающими, проявляются неуверенностью детей с СДВГ в себе, боязнью новых ситуаций, нежеланием посещать школу, навязчивыми действиями (сосет палец, грызет ногти, кусает губы и т.д.).

Взрослые

Клинический диагноз СДВГ у взрослого требует детальной оценки актуальных и предшествующих симптомов, функциональных нарушений, возраста дебюта и длительности персистирования клинических проявлений. Руководства по диагностике СДВГ на данный момент включают специфические для различных возрастных групп симптомы и поведенческие проявления, которые могут помочь в установлении диагноза СДВГ у конкретной категории пациентов. В пользу постановки диагноза СДВГ при дифференцированной диагностике с маскирующими заболеваниями свидетельствует факт наличия подобного расстройства у родственников пациента.

Одним из главных критериев постановки диагноза СДВГ в зрелом возрасте в РФ — обнаружение его симптомов в детстве. Опираясь на исследования, я присоединяюсь к тому, что у взрослого необязателен дебют СДВГ в детстве, это может возникнуть в другие возрастные периоды. Также, я пришла к выводу, что некоторым взрослым пациентам с СДВГ ставятся другие диагнозы, прежде всего расстройство личности, и подход к терапии, в этих случаях может значительно отличаться, чем в результате уточнения диагноза в пользу СДВГ.

Основные симптомы СДВГ у взрослых:

— нарушение регуляции биологических ритмов;

— сонливость в течение длительного времени после пробуждения;

— проблемы с концентрацией внимания, тайм-менеджментом, работой в режиме многозадачности и расстановкой приоритетов;

— трудности выполнения дел одновременно, дезорганизация;

— трудности в отношениях с другими людьми

— неустойчивость настроения (перепады настроения, длящиеся часами или, самое большее, несколько дней);

— вспыльчивость (вспышки гнева или легкое раздражение);

— эмоциональная чрезмерная реактивность (трудности справляться с обычными жизненными стрессами);

— импульсивность (например, импульсивные покупки, другие поспешные деловые решения, поведение за рулем, начало или прекращение отношений).

В настоящее время предпринимаются попытки предсказать начало и особенности течения СДВГ на протяжении всей жизни. Согласно международному консенсусному заявлению Всемирной федерации СДВГ, в клинической практике диагноз СДВГ основывается на выявлении в анамнезе симптомов расстройства, которые начинаются в детстве или раннем подростковом возрасте и со временем значительно отягощаются, поэтому их можно дифференцировать от других расстройств личности.

Предлагается учитывать наличие иных состояний, часто путают СДВГ с биполярным расстройством, и наоборот, диф.диагнозу нужно уделить тщательное внимание, следовательно, в каждом конкретном случае требуется проведение дифференциального диагноза. Какие иные состояния? Депрессивная дистимия, циклотимия, биполярное расстройство, тревожные расстройства, расстройства личности и др., которые значительно осложняют лечение, а следовательно, его течение и прогноз.

ВАЖНО! СДВГ необходимо дифференцировать от других заболеваний со схожими симптомами:

- дисфункция щитовидной железы (гипертиреоз);

- эпилепсия (простые и сложные абсансы);

- сенсорный дефицит (потеря слуха);

- нарушения сна (сонное апноэ);

- отравление свинцом;

- лечение препаратами (агонисты бензодиазепиновых рецепторов, противоэпилептические средства, антигистаминные препараты и т.д.);

- печеночная недостаточность;

- нарушения мозгового кровообращения (инсульт/инфаркт головного мозга);

- посттравматический синдром и др.

Все эти патологии могут привести к неправильной постановке диагноза, вынуждая проводить специфические дополнительные тесты при выявлении каждого из симптомов, необходимые для постановки окончательного диагноза. Их хронология и эволюция также имеют основополагающее значение при проведении дифференциальной диагностики.

На сегодняшний день в России с целью диагностики СДВГ применяют шкалы ADHD RS-IV (Attention de cithyperactivity disorder Rating Scale-IV) и критерии МКБ-11. Для диагностики СДВГ у взрослых по ADHD RS-IV необходимо наличие 5 из 9 стандартных симптомов невнимательности и 5 из 9 симптомов гиперактивности плюс импульсивности, в отличие от детей, у которых для постановки диагноза необходимо наличие как минимум 6 критериев. Для диагностики гиперактивного расстройства внимания, согласно исследовательским критериям МКБ-11, необходимо наличие не менее 6 симптомов дефицита внимания из 9, 3 симптомов гиперактивности из 5 и хотя бы 1 симптом импульсивности из 4.

Международное консенсусное заявление Всемирной федерации СДВГ дополнительно рекомендует использовать следующие инструменты:

1. Диагностический сбор данных: Рейтинговые шкалы Коннерса для СДВГ у взрослых с двумя разделами.

Часть I: структурированное интервью, в котором собирается информация, относящаяся к истории болезни, течению, факторам риска СДВГ и сопутствующему психическому заболеванию.

Часть II: полуструктурированное интервью, которое оценивает наличие симптомов СДВГ в соответствии с критериями DSM-5.

2. Шкала самооценки СДВГ для взрослых: анкета для самостоятельного заполнения, предназначенная для диагностики СДВГ у взрослых. Вопросы, содержащиеся в этой шкале, совпадают с восемнадцатью критериями DSM-5.

3. Диагностическое интервью для СДВГ у взрослых (Diagnostic Interview for ADHD in Adults, DIVA) на основе критериев СДВГ в DSM-5 и шкала диагностики СДВГ у взрослых (Adult ADHD Self-Report Scale, ASRS 1.1): включают исключительно основные симптомы, необходимые, согласно DSM-5, для постановки диагноза СДВГ, но не симптомы и синдромы сопутствующих психических расстройств.

4. Психиатрическое исследовательское интервью о психоактивных веществах и психических расстройствах для DSM-IV: разработано для поиска и диагностики других психических расстройств в соответствии с критериями DSM-IV, сопутствующими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ.

Лечение СДВГ

Поведенческие и фармакологические вмешательства в зависимости от возрастной группы. Так, в раннем детском возрасте отдается предпочтение поведенческим стратегиям, в среднем детстве — фармакологическим и поведенческим стратегиям, а в подростковом и взрослом периоде жизни — фармакологическим вмешательствам и психосоциальная терапия. Методы: КПТ, ДПТ, семейная психотерапия метод психотерапии с вовлечением всех членов семьи, группы обучения для родителей (если речь о детях с СДВГ), при определенных показателях - психоанализ, но не для всех и не во всех случаях. Sandplay терапия эффективна в уменьшении психологического стресса. Теоретической основой Sandplay - терапии является концепция К. Г. Юнга о том, что психике присуща естественная тенденция к самоисцелению, естественное стремление к росту и полноте.

Литература:

- Винникотт Д.В. Маниакальная защита.

- Глозман Ж.М., Шевченко И.А. Проблема синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и подходы к ее коррекции / / Вестник Кеме-ровского Государственного Университета. - 2013.

- Емельянцева Т.А. Нейропсихологические методы диагностики синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей: в поиске альтернативных технологий лечения, основанных на доказательствах - 2013.

- Кинодо Ж.-М. Приручение одиночества. Сепарационная тревога в психоанализе. - М.: Когито-Центр, 2008. - 254 с.

- Кляйн М. Вклад в психогенез маниакально-депрессивных состояний (1935а) // «Любовь, вина и репарация» и другие работы 1929-1943 годов.

- Фесенко Е.В., Фесенко Е.В. Синдром дефицита внимания и гиперак-тивности у детей. - СПб.: Наука и Техника, 2010. - 384

- Чутко Л.С. Сурушкина С.Ю. Яковенко Е. А. Синдром дефицита внимания у взрослых: клиника, психофизиологические особенности и лечение - 2013 год.

- Городичева А. В. Пономорев И. А. Сиденкова А. П. Гиперкинетическое расстройство и синдром дефицита внимания и гиперактивнсти у взрослых. -2023

- Усеинова А. Н. Егорова Е. А. Марьяненко С. П. Синдром дефицита внимания гиперактивности: современные возможности диагностика и терапия. -2023

- Umesh J, Hechtman, L, Declan Q, Turgay A, Yarem-ko J, Mutch, C, Sacks D, Weiss M, Maziade M. Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA). 2019. URL: https://www.caddra. ca/guidelines/ (available 11.09.2022).

- Wolraich ML, Hagan JF Jr, Allan C, Chan E, Davison D, Earls M, Evans SW, Flinn SK, Froehlich T, Frost J, Holbrook JR, Lehmann CU, Lessin HR, Okechukwu K, Pierce KL, Winner JD, Zurhellen W. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents [published correction appears in Pediatrics]. 2020 Mar;145(3). Pediatrics. 2019;144(4):20192528. doi: 10.1542/peds.2019-2528

- Barnicot K, Crawford M. Dialectical behaviour therapy v. mentalisation-based therapy for borderline personality disorder. Psychol Med. 2019;49(12):2060-2068. doi: 10.1017/S0033291718002878 PMID: 30303061.

- Tsai CL, Pai MC, Ukropec J, Ukropcová B. Distinctive Effects of Aerobic and Resistance Exercise Modes on Neurocognitive and Biochemical Changes in Individuals with Mild Cognitive Impairment. Curr Alzheimer Res. 2019;16(4):316-332. doi:10.2174/15672050166 66190228125429 PMID: 30819077.

- Santonastaso 0, Zaccari V, Crescentini C, Fabbro F, Capurso V, Vicari S, Menghini D. Clinical Application of Mindfulness-Oriented Meditation: A Preliminary Study in Children with ADHD. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(18):6916. doi: 10.3390/ ijerph17186916 PMID: 32971803; PMCID: PMC7557753.

- Boot N, Nevicka B, Baas M. Creativity in ADHD: goal-directed motivation and domain specificity. ] Atten Disord. 2020;24(13):1857-1866. https://doi.org/10.1177/1087054717727352.

- Ashinoff BK, Abu-Akel A. Hyperfocus: the forgotten frontier of attention. Psychol Res 2021;85(1):1-19. https://doi. org/10.1007/s00426-019-01245-8.

- Hupfeld KE, Abagis TR, Shah P. Living "in the zone": hyperfocus in adult ADHD. Atten Defic Hyperact Disord. 2019;11(2):191-208. https://doi.org/10.1007/s12402-018-0272-y.

- Pievsky MA, McGrath RE. The neurocognitive profile of attention-deficit/hyperactivity disorder: a review of meta-analyses. Arch Clin Neuropsychol. 2018;33(2):143-157. https://doi.org/10.1093/arclin/acx055.

- Groen Y, Priegnitz U, Fuermaier ABM et al. Testing the relation between ADHD and hyperfocus experiences. Res Dev Disabil. 2020;107:103789. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103789.